焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐?

“代餐” 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代餐粉、代餐奶昔等),旨在通过控制热量摄入帮助减重或便捷饮食。但在网络语境中,“代餐” 的含义发生了延伸,成为一种流行的文化现象,以下是具体解析:

1. 传统含义(营养学范畴)

指为满足人体营养需求而设计的、可替代正餐的食品,通常具有低热量、高纤维、富含蛋白质等特点,适合需要控制饮食或追求便捷的人群(如健身者、忙碌上班族)。

【资料图】

【资料图】

常见形式:代餐粉、代餐棒、代餐奶昔、代餐粥等。

核心作用:在保证基础营养的前提下,减少热量摄入或简化用餐流程。

2. 网络流行含义(文化 / 情感范畴)

在网络语境中,“代餐” 指当人们对某个人、事物、情感或体验的需求无法直接被满足时,寻找具有相似特质的替代品来填补空缺,本质是一种 “情感投射” 或 “需求转移”。这种用法广泛存在于追星、追剧、磕 CP 等亚文化场景中。

常见场景:

追星领域:当喜欢的明星暂时没有新动态(如无作品、不营业),粉丝可能会关注其他风格相似、气质接近的明星,将对前者的关注和情感投射到后者身上,称后者为 “代餐”。

例:“自家爱豆太久没营业,找了个风格很像的新人当代餐,先磕着再说。”

影视 / 文学领域:某部作品的剧情、角色设定让人意难平(如 CPbe、结局遗憾),观众可能会通过其他剧情相似的作品来 “圆梦”,这些作品就成了 “代餐”。

例:“《某某》的结局太虐了,我找了部同类型甜宠剧当代餐,治愈一下。”

情感需求:对某种理想关系(如友情、爱情)的向往无法实现时,会通过磕虚拟 CP、看相关纪录片等方式满足情感寄托,这些对象也被称为 “代餐”。

特点:

替代品与原对象存在一定相似性(如气质、人设、情节模式等),但并非完全等同。

带有临时性质,当原需求被满足时,“代餐” 可能被替代或抛弃。

本质是对 “未被满足的需求” 的补偿,反映了人们对特定情感或体验的向往。

总结

“代餐” 的含义随场景变化:在营养学中是实用的饮食替代品;在网络文化中则是情感和需求的 “临时填补物”,核心是 “用相似物替代无法直接获得的对象”,体现了人们在不同层面的需求与补偿心理。

标签: 代餐是什么意思

-

焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐? 代餐 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代

焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐? 代餐 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代 -

农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 农业农村部等十部门27日发布促进农产品消费实施方案,努力释放多样

农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 农业农村部等十部门27日发布促进农产品消费实施方案,努力释放多样 -

事关3800万货车司机!交通运输部部署保障司机合理劳动报酬|焦点资讯 全国3800万货车司机常年奔波在路上,工作非常辛苦,需要社会各界给

事关3800万货车司机!交通运输部部署保障司机合理劳动报酬|焦点资讯 全国3800万货车司机常年奔波在路上,工作非常辛苦,需要社会各界给 -

2025年中国内地电影暑期档票房破50亿元-焦点热议 据灯塔专业版数据,截至北京时间7月27日11时23分,中国内地电影暑期

2025年中国内地电影暑期档票房破50亿元-焦点热议 据灯塔专业版数据,截至北京时间7月27日11时23分,中国内地电影暑期 -

第十五届中俄文化大集启幕 特色活动释放跨国合作潜力 观天下 第十五届中俄文化大集26日晚在黑河市中俄文化艺术中心启幕,中俄两

第十五届中俄文化大集启幕 特色活动释放跨国合作潜力 观天下 第十五届中俄文化大集26日晚在黑河市中俄文化艺术中心启幕,中俄两 -

【速看料】短剧向长剧看齐 暑期档不止于“爽” 随着暑期来临,网络微短剧市场迎来新一轮创作热潮,在政策引导下,

【速看料】短剧向长剧看齐 暑期档不止于“爽” 随着暑期来临,网络微短剧市场迎来新一轮创作热潮,在政策引导下,

-

汽车贴膜大概多少钱 【汽车贴膜大概多少钱】汽车贴膜是一项提升车辆外观、保护车漆和增强隐

汽车贴膜大概多少钱 【汽车贴膜大概多少钱】汽车贴膜是一项提升车辆外观、保护车漆和增强隐 -

汽车保养做哪些项目_焦点资讯 【汽车保养做哪些项目】汽车保养是确保车辆安全、延长使用寿命的重要环

汽车保养做哪些项目_焦点资讯 【汽车保养做哪些项目】汽车保养是确保车辆安全、延长使用寿命的重要环 -

汽车被追尾对方全责有误工费吗 【汽车被追尾对方全责有误工费吗】当车辆在行驶过程中发生追尾事故,且

汽车被追尾对方全责有误工费吗 【汽车被追尾对方全责有误工费吗】当车辆在行驶过程中发生追尾事故,且 -

苹果X怎么连接到车载cayplay 精彩看点 【苹果X怎么连接到车载cayplay】在日常使用中,很多用户希望将手机与车

苹果X怎么连接到车载cayplay 精彩看点 【苹果X怎么连接到车载cayplay】在日常使用中,很多用户希望将手机与车 -

焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐? 代餐 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代

焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐? 代餐 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代 - 假面骑士老实人是什么意思?假面骑士老实人是什么梗? 假面骑士老实人 是指《假面骑士 Build》中的角色冰室幻德。这个梗用于表达他老实单纯、总是被忽悠的特点。冰室幻德在剧中开篇时有很强的

- 叉出去是什么意思?叉出去是什么梗? 叉出去 原本是指将人架起腾空扔出门外,或用工具将人叉住后赶出去的动作。后来它演变成一个网络用语,常被用于表达对某人或某事的不满、排

- rua死你是什么意思?rua死你是什么梗? rua 死你 是一种网络流行语,通常表示一种较为强烈的、带有亲昵或调侃意味的情感表达,并非真的要对某人造成伤害。以下是具体介绍:词语

- 嗑药鸡是什么梗?什么是嗑药鸡? 嗑药鸡 是一个饭圈贬义词,用于形容那些盲目、无根据地热衷于将两位明星配对成情侣(即 磕 CP)的粉丝。该词中的 嗑药 暗示这种行为的盲

- 间接性收纳综合症是什么意思?什么是间接性收纳综合症? 间接性收纳综合症 也被称为 间歇性收拾东西症,是一种描述人们收纳行为特点的说法。它是指个体平时可能对物品的杂乱摆放不太在意,但会在

- 我开始代了是什么意思? 我开始代了是什么梗? 我开始代了 是一种网络流行语,常见的意思是指提前预料到事情后期会有不好的结果,有一种无奈、认命的情绪,这里的 代 是英文 die 的

- 钻裙底是什么梗?钻裙底是什么意思? 钻裙底 本身并非一个固定的网络梗,其含义需要结合具体语境来理解,常见的有以下两种情况:字面意义的调侃从字面看,钻裙底 指的是身体钻

- 鲶鱼系脸是什么意思?什么是鲶鱼系脸? 鲶鱼系脸 是网络上用来形容一类具有特定面部特征的长相风格,因面部特点与鲶鱼有相似之处而得名。它并非贬义,更多是一种对独特长相的概括

- 水浒式发言是什么梗?什么是水浒式发言? 水浒式发言 是一个网络流行词,指的是那些看似与话题画风不符,但细品之下又毫无违和感的回答。这种发言方式常常能够带来意想不到的幽默效

- p社四萌是什么意思?p社四萌的介绍 P 社四萌 是玩家对瑞典游戏公司 Paradox Interactive(简称 P 社)开发的四款经典策略类游戏的昵称,因它们在策略游戏领域影响力深远、

- 敏鬼是什么意思?敏鬼是什么梗? 敏鬼 是指日本知名剧作家、脚本家井上敏树。这一称呼是他的绰号,也是一个网络梗,以下是具体介绍:来源:敏鬼 这一称呼来源于他救场《响

- 当前热讯:钢铁制造AI浓度几何?中国宝武宝信软件WAIC亮出硬核产品 随着A股股指逐步攀升,公募新基发行也回归高热度态势。7月28日,据

-

平衡车不充电怎么处理_微头条 【平衡车不充电怎么处理】当平衡车无法正常充电时,可能会让用户感到困

平衡车不充电怎么处理_微头条 【平衡车不充电怎么处理】当平衡车无法正常充电时,可能会让用户感到困 -

今亮点!中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩开始举行 当地时间7月28日,中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。

今亮点!中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩开始举行 当地时间7月28日,中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。 -

快看:世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事

快看:世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事 -

世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关|聚看点 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事

世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关|聚看点 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事 -

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均 -

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均 -

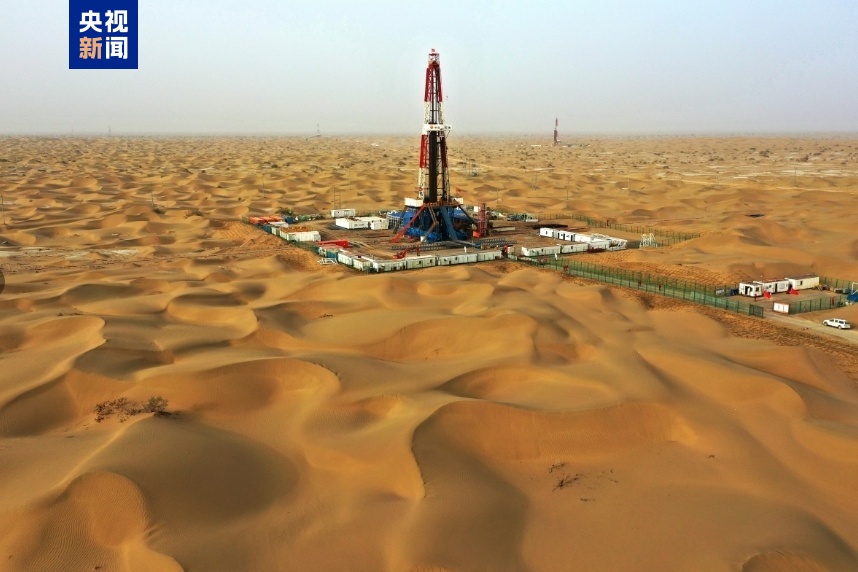

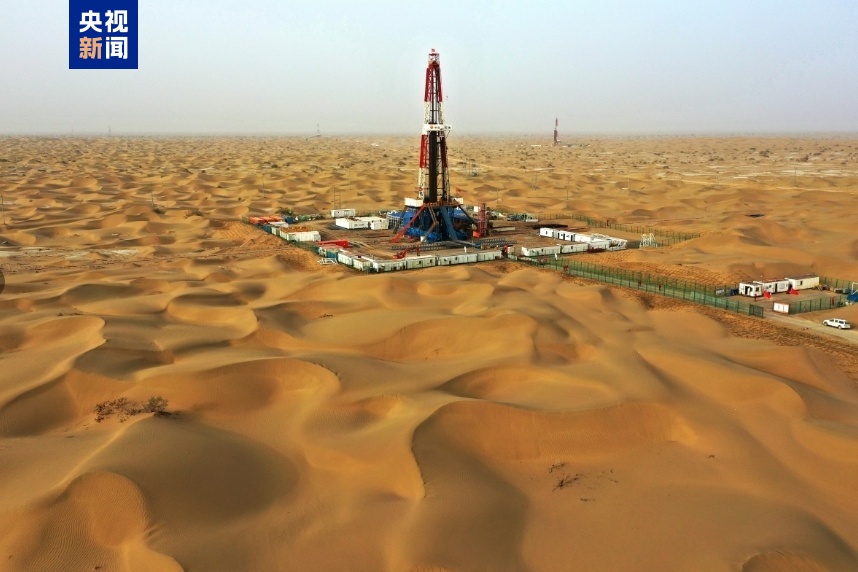

我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我

我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我 -

每日报道:百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日,

每日报道:百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日, -

当前热议!我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我

当前热议!我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我 -

两部门紧急预拨3.5亿元,重点支持北京等9省区市抢险救灾 近日华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨,引发洪涝和地质灾害,造

两部门紧急预拨3.5亿元,重点支持北京等9省区市抢险救灾 近日华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨,引发洪涝和地质灾害,造 -

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日,

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日, -

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶?_今日热门 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日,

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶?_今日热门 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日, -

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭!还记得

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭!还记得 -

金平税务部门开展民法典和税法宣传活动 消息 本报讯为进一步普及民法典和税法知识,积极营造良好的税收法治环境,近

金平税务部门开展民法典和税法宣传活动 消息 本报讯为进一步普及民法典和税法知识,积极营造良好的税收法治环境,近 -

【热闻】南澳县精心打造行动品牌赋能“百千万”,擘画海岛乡村新风貌 在“百千万工程”的乡村振兴浪潮中,农房已不仅是遮风挡雨的居所,更是

【热闻】南澳县精心打造行动品牌赋能“百千万”,擘画海岛乡村新风貌 在“百千万工程”的乡村振兴浪潮中,农房已不仅是遮风挡雨的居所,更是 -

NPC式敌方反应是什么意思?NPC式敌方反应是什么梗?|焦点播报 NPC 式敌方反应 是指电子游戏中敌方角色像非玩家角色(NPC)一样,

NPC式敌方反应是什么意思?NPC式敌方反应是什么梗?|焦点播报 NPC 式敌方反应 是指电子游戏中敌方角色像非玩家角色(NPC)一样, -

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形容事物或行为荒诞、离奇、不合常

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形容事物或行为荒诞、离奇、不合常 -

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒融媒体记者胡拥军)7月27日,记者从三

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒融媒体记者胡拥军)7月27日,记者从三 -

汽车碳罐是什么 【汽车碳罐是什么】汽车碳罐,全称“活性炭罐”,是汽车燃油系统中一个

汽车碳罐是什么 【汽车碳罐是什么】汽车碳罐,全称“活性炭罐”,是汽车燃油系统中一个 -

汽车塑料件常见类型|最新资讯 【汽车塑料件常见类型】随着汽车工业的不断发展,塑料材料在汽车制造中

汽车塑料件常见类型|最新资讯 【汽车塑料件常见类型】随着汽车工业的不断发展,塑料材料在汽车制造中 -

汽车水箱多久加一次水 【汽车水箱多久加一次水】在日常驾驶过程中,很多车主对汽车水箱的保养

汽车水箱多久加一次水 【汽车水箱多久加一次水】在日常驾驶过程中,很多车主对汽车水箱的保养 -

【新要闻】汽车碳罐多少钱一个 【汽车碳罐多少钱一个】汽车碳罐是汽车燃油蒸发控制系统中的重要部件,

【新要闻】汽车碳罐多少钱一个 【汽车碳罐多少钱一个】汽车碳罐是汽车燃油蒸发控制系统中的重要部件, -

汽车水箱多久清洗一次|今日快讯 【汽车水箱多久清洗一次】汽车水箱是车辆冷却系统的重要组成部分,负责

汽车水箱多久清洗一次|今日快讯 【汽车水箱多久清洗一次】汽车水箱是车辆冷却系统的重要组成部分,负责 -

汽车什么是国三 【汽车什么是国三】“汽车什么是国三”是许多车主和汽车爱好者在购车、

汽车什么是国三 【汽车什么是国三】“汽车什么是国三”是许多车主和汽车爱好者在购车、 -

汽车室内怎么清洗比较好-今日快看 【汽车室内怎么清洗比较好】在日常使用中,汽车的内部环境容易积累灰尘

汽车室内怎么清洗比较好-今日快看 【汽车室内怎么清洗比较好】在日常使用中,汽车的内部环境容易积累灰尘 -

汽车什么是无极变速 【汽车什么是无极变速】无极变速,又称CVT(ContinuouslyVariableTrans

汽车什么是无极变速 【汽车什么是无极变速】无极变速,又称CVT(ContinuouslyVariableTrans -

汽车收音机fm1和fm2怎么切换 【汽车收音机fm1和fm2怎么切换】在日常驾驶过程中,很多车主会遇到如何

汽车收音机fm1和fm2怎么切换 【汽车收音机fm1和fm2怎么切换】在日常驾驶过程中,很多车主会遇到如何 -

汽车什么是一键挪车_实时 【汽车什么是一键挪车】“汽车什么是一键挪车”是许多车主在日常使用中

汽车什么是一键挪车_实时 【汽车什么是一键挪车】“汽车什么是一键挪车”是许多车主在日常使用中 -

每日时讯!汽车上坡应该怎么上 【汽车上坡应该怎么上】在驾驶过程中,遇到上坡路段是常见的现象。正确

每日时讯!汽车上坡应该怎么上 【汽车上坡应该怎么上】在驾驶过程中,遇到上坡路段是常见的现象。正确 -

热议:汽车上的定速巡航是什么意思 【汽车上的定速巡航是什么意思】定速巡航是汽车驾驶中一项非常实用的功

热议:汽车上的定速巡航是什么意思 【汽车上的定速巡航是什么意思】定速巡航是汽车驾驶中一项非常实用的功 -

每日热门:汽车上的点烟器怎样使用 【汽车上的点烟器怎样使用】在日常驾驶过程中,许多车主对汽车上的点烟

每日热门:汽车上的点烟器怎样使用 【汽车上的点烟器怎样使用】在日常驾驶过程中,许多车主对汽车上的点烟 -

汽车上如何使用usewith 【汽车上如何使用usewith】在现代汽车技术不断发展的背景下,许多车主

汽车上如何使用usewith 【汽车上如何使用usewith】在现代汽车技术不断发展的背景下,许多车主 -

汽车上坡应该使用一挡还是二挡-焦点速读 【汽车上坡应该使用一挡还是二挡】在驾驶过程中,遇到上坡路段时,很多

汽车上坡应该使用一挡还是二挡-焦点速读 【汽车上坡应该使用一挡还是二挡】在驾驶过程中,遇到上坡路段时,很多

热门资讯

-

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025...

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025... -

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形...

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形... -

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等...

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等... -

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...

观察

图片新闻

-

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒...

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒... -

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB...

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB... -

焦点观察:记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

北京升级发布暴雨红色预警信号 北京市气象台2025年07月28日12时00...

北京升级发布暴雨红色预警信号 北京市气象台2025年07月28日12时00...

精彩新闻

-

精彩看点:汽车上disp键是什么意思 【汽车上disp键是什么意思】在日常...

精彩看点:汽车上disp键是什么意思 【汽车上disp键是什么意思】在日常... -

汽车上cruise是什么意思_最资讯 【汽车上cruise是什么意思】在驾驶...

汽车上cruise是什么意思_最资讯 【汽车上cruise是什么意思】在驾驶... -

每日速读!汽车上的CD代表什么意思 【汽车上的CD代表什么意思】在日常...

每日速读!汽车上的CD代表什么意思 【汽车上的CD代表什么意思】在日常... -

汽车上的传感器有哪些 【汽车上的传感器有哪些】在现代汽...

汽车上的传感器有哪些 【汽车上的传感器有哪些】在现代汽... -

当前关注:汽车上DEST是什么意思 【汽车上DEST是什么意思】在日常驾...

当前关注:汽车上DEST是什么意思 【汽车上DEST是什么意思】在日常驾... -

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量-新消息 近日,一位过路的医学院男教师在湖...

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量-新消息 近日,一位过路的医学院男教师在湖... -

水利部对北京启动洪水防御Ⅳ级应急响应 根据相关规程,水利部27日对北京市...

水利部对北京启动洪水防御Ⅳ级应急响应 根据相关规程,水利部27日对北京市... -

速讯:汽车上cnc是什么意思 【汽车上cnc是什么意思】在汽车制...

速讯:汽车上cnc是什么意思 【汽车上cnc是什么意思】在汽车制... -

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量|今亮点 近日,一位过路的医学院男教师在湖...

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量|今亮点 近日,一位过路的医学院男教师在湖... -

内蒙古全力防汛救灾应对强降雨天气-每日视讯 7月23日以来,内蒙古自治区大部地...

内蒙古全力防汛救灾应对强降雨天气-每日视讯 7月23日以来,内蒙古自治区大部地... -

汽车三段音效设置|今日视点 【汽车三段音效设置】在现代汽车设...

汽车三段音效设置|今日视点 【汽车三段音效设置】在现代汽车设... -

记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

汽车三段音效调节最佳设置 【汽车三段音效调节最佳设置】在汽...

汽车三段音效调节最佳设置 【汽车三段音效调节最佳设置】在汽... -

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB...

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB... -

致敬 高温下的劳动者 近日,新疆多地发布高温红色预警。...

致敬 高温下的劳动者 近日,新疆多地发布高温红色预警。... -

【热闻】记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

焦点精选!国图举办2025年“非遗讲座月”收官之讲 国图讲坛2025年非物质文化遗产保护...

焦点精选!国图举办2025年“非遗讲座月”收官之讲 国图讲坛2025年非物质文化遗产保护... -

焦点观察:记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 农业农村部等十部门27日发布促进农...

农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 农业农村部等十部门27日发布促进农... -

焦点消息!新华网与中国电子商会达成深度合作 共筑全球智能科技盛会传播新格局 新华网股份有限公司与中国电子商会...

焦点消息!新华网与中国电子商会达成深度合作 共筑全球智能科技盛会传播新格局 新华网股份有限公司与中国电子商会... -

2025全球智能机械与电子产品博览会推介活动在东莞举行  7月25日,2025全球智能机械...

2025全球智能机械与电子产品博览会推介活动在东莞举行  7月25日,2025全球智能机械... -

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外...

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外... -

汽车去污蜡怎么用 【汽车去污蜡怎么用】汽车去污蜡是...

汽车去污蜡怎么用 【汽车去污蜡怎么用】汽车去污蜡是... -

天天资讯:汽车日行灯有什么作用装了日行灯有什么好处求解 【汽车日行灯有什么作用装了日行灯...

天天资讯:汽车日行灯有什么作用装了日行灯有什么好处求解 【汽车日行灯有什么作用装了日行灯... -

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行-即时看 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外...

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行-即时看 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外... -

每日速读!汽车日行灯的作用是什么 【汽车日行灯的作用是什么】在日常...

每日速读!汽车日行灯的作用是什么 【汽车日行灯的作用是什么】在日常... -

汽车去污蜡有什么作用 【汽车去污蜡有什么作用】汽车去污...

汽车去污蜡有什么作用 【汽车去污蜡有什么作用】汽车去污... -

最新:“全球首发”“中国首秀”彰显人工智能向“新”力  7月26日至28日,2025世界人...

最新:“全球首发”“中国首秀”彰显人工智能向“新”力  7月26日至28日,2025世界人... - 运鸿集团完成战略重组 2025年7月,经中共运鸿集团党支部...

-

汽车日行灯有什么作用 【汽车日行灯有什么作用】在日常驾...

汽车日行灯有什么作用 【汽车日行灯有什么作用】在日常驾... -

软件业质效提升迎机遇|看热讯  今年上半年,软件和信息技术...

软件业质效提升迎机遇|看热讯  今年上半年,软件和信息技术... -

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等...

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等... -

新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大...

新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大... -

绿色算力“算”出发展新机遇  绿色算力的崛起,不仅是技术...

绿色算力“算”出发展新机遇  绿色算力的崛起,不仅是技术... -

今头条!新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大...

今头条!新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大... -

文化赋能与轻资产革新,雅阁璞邸酒店重构奢华旅居新范式 雅阁璞邸的榜单光环,本质是国际化...

文化赋能与轻资产革新,雅阁璞邸酒店重构奢华旅居新范式 雅阁璞邸的榜单光环,本质是国际化... -

从“月壤砖”到“月球房”,还需这三步 近日,我国首台月壤打砖机在深空探...

从“月壤砖”到“月球房”,还需这三步 近日,我国首台月壤打砖机在深空探... -

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”... -

海河流域滦河发生2025年第1号洪水 为今年大江大河首次编号洪水_资讯 据水利部网站消息,受近日强降雨影...

海河流域滦河发生2025年第1号洪水 为今年大江大河首次编号洪水_资讯 据水利部网站消息,受近日强降雨影... -

快看点丨中国科学院发布“磐石·科学基础大模型” 7月26日,中国科学院联合团队研发...

快看点丨中国科学院发布“磐石·科学基础大模型” 7月26日,中国科学院联合团队研发... -

新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美-今日热闻 正在上海举行的2025世界人工智能大...

新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美-今日热闻 正在上海举行的2025世界人工智能大... -

新动态:海河流域滦河发生2025年第1号洪水 为今年大江大河首次编号洪水 据水利部网站消息,受近日强降雨影...

新动态:海河流域滦河发生2025年第1号洪水 为今年大江大河首次编号洪水 据水利部网站消息,受近日强降雨影... -

每日快报!“双一流”高校学生缘何赴职业本科高校实习? 近日,北京交通大学机械与电子控制...

每日快报!“双一流”高校学生缘何赴职业本科高校实习? 近日,北京交通大学机械与电子控制... -

海河流域潮白河洪水预警升级为黄色,请注意防范!|每日动态 据海河水利微信公众号消息,受强降...

海河流域潮白河洪水预警升级为黄色,请注意防范!|每日动态 据海河水利微信公众号消息,受强降... -

因降雨预警 北京市郊铁路列车调整运营 记者从国铁北京局了解到,因降雨预...

因降雨预警 北京市郊铁路列车调整运营 记者从国铁北京局了解到,因降雨预... -

因降雨预警 北京市郊铁路列车调整运营 记者从国铁北京局了解到,因降雨预...

因降雨预警 北京市郊铁路列车调整运营 记者从国铁北京局了解到,因降雨预... -

汽车前束是什么-今日要闻 【汽车前束是什么】“汽车前束”是...

汽车前束是什么-今日要闻 【汽车前束是什么】“汽车前束”是... -

山西局地强降雨多发频发重发 多举措防范当前强降雨_焦点资讯 记者从山西省水利厅了解到,当前山...

山西局地强降雨多发频发重发 多举措防范当前强降雨_焦点资讯 记者从山西省水利厅了解到,当前山... -

汽车前挡玻璃划伤怎么修复 【汽车前挡玻璃划伤怎么修复】汽车...

汽车前挡玻璃划伤怎么修复 【汽车前挡玻璃划伤怎么修复】汽车... -

汽车前挡玻璃划痕修复方法详解 每日快讯 【汽车前挡玻璃划痕修复方法详解】...

汽车前挡玻璃划痕修复方法详解 每日快讯 【汽车前挡玻璃划痕修复方法详解】...